В Жамбылскую область привлечены пять крупных инвесторов по развитию производства и переработке мяса крупнорогатого скота (КРС) и птицы на общую сумму 6,5 млрд. тенге.

В Жамбылскую область привлечены пять крупных инвесторов по развитию производства и переработке мяса крупнорогатого скота (КРС) и птицы на общую сумму 6,5 млрд. тенге.

Читать далее

Пищевые потери. Почему ни одна страна в мире не может себя прокормить

Евгения Серова, директор офиса ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) по связям с Российской Федерацией, в своей колонке на Economy Times объясняет, почему весь мир озадачен продовольственной безопасностью.

Евгения Серова, директор офиса ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) по связям с Российской Федерацией, в своей колонке на Economy Times объясняет, почему весь мир озадачен продовольственной безопасностью.

Закрепилось понимание, что продовольственная безопасность в нашей стране – это такая метка для определенной системы взглядов, не очень либеральной. Это не так. Кроме того, в отношении России часто складывается впечатление, что стране надо помогать, она такая убогая и все время просит помощи. На самом же деле Россия сегодня довольно серьезный донор на мировом рынке и вносит существенный вклад в достижение продовольственной безопасности мира. И третий миф – у нас всегда продовольственная безопасность связана с аграрной проблемой. На самом деле это в меньшей степени аграрная проблема, в большей степени – социальная и политическая. Аграрный же сектор чаще всего привязывают к этой тематике в лоббистских целях.

Определение продовольственной безопасности было дано на Всемирном саммите в 1996 году в ФАО, с тех пор оно несколько видоизменялось и на данный момент выглядит так: понятие включает в себя физическую и экономическую доступность достаточного для поддержания жизни объема и качественного продовольствия для всего населения. Цели развития тысячелетия (это восемь международных целей развития, которые 193 государства – члена ООН и по меньшей мере 23 международные организации договорились достичь к 2015 году) поставили задачей уполовинить число голодающих к 2015 году, и далее Всемирный форум по продовольственной безопасности поставил задачу уполовинить процент голодающих в мире – это немножечко разные цифры.

Мировая карта ФАО, отражающая ситуацию с голодом. В целом довольно благоприятная для мира картина, потому что зеленым обозначены страны, которые достигли цели тысячелетия, желтым – те, которые близки к достижению этой цели, и красным отмечены те, в которых этого не произошло

Во всех развитых странах, включая Россию, число недоедающих людей составляет около 5% – это почти статистическая погрешность. Основные проблемные регионы – это Африка, Карибский регион и Океания. В этих странах цели не достигнуты, и проблемы достаточно существенны.

Некоторые факты о продовольственной безопасности от ФАО и других организаций ООН. Если население мира достигнет 9 млрд человек к 2050 году (это стандартный сейчас прогноз), то количество производимого продовольствия должно вырасти на 60%. Хронически недоедающее население сегодня – это почти 793 млн человек, 791 млн из них приходится на развивающиеся страны. Средний процент недоедающих от общего населения развивающихся стран составляет 13,5%. Еще один аспект: 5 млн детей до пяти лет ежегодно умирают от недоедания – это страшные цифры, когда представляешь или видишь этих людей. Недоедание рассматривается Всемирной организацией здравоохранения как главный фактор основных болезней в мире. И в развивающихся странах треть населения страдает от дефицита микронутриентов, ведущего к слепоте, умственной отсталости и ранней смерти. 161 млн детей в развивающихся странах – дети с задержкой роста, почти 100 млн – дети с недостаточным весом.

Меня как-то спросили: а что, собственно, России волноваться из-за голода в развивающихся странах? Сегодня множество работ показывают, как недоедание и бедность способствуют росту нестабильности в догоняющих экономиках. Здесь нет прямой связи – «голодающие страны = политически нестабильные страны». Однако рост цен на продовольствие в середине 2000-х привел к росту нестабильности во многих регионах, в том числе и в арабском мире, к голодным бунтам. То есть голодающий мир – это мир нестабильный. А это уже касается всех. Поэтому говорить о политической стабильности мира, забывая о том, что каждый шестой человек в этом мире голодает, – недальновидно. И потому борьба с хроническим голодом входит во все цели и стратегии устойчивого развития, вновь принятые в этом году Генассамблеей.

Если идти по составляющим проблемы продовольственной безопасности, то это не только и не столько сельское хозяйство. Первая из этих составляющих – физическая доступность, возможности внутреннего производства каждой страны и импорта. И внутреннее производство, безусловно, определяется сравнительными преимуществами страны. Но это не самодостаточность и самообеспеченность, страна должна производить то, что у нее получается лучше всего.

Импорт – это в первую очередь платежный баланс страны, потому что теоретически считается, что на мировом рынке всегда можно купить продовольствие, лишь бы позволяли финансовые ресурсы. Начиная с 2006 года волатильность цен стала очень высокой, и это привело к тому, что многие страны были не в состоянии быстро закупить продовольствие. Это была первая волна. Вторая волна – когда большие державы начали вводить друг против друга торговые санкции. Все это вместе резко подорвало доверие на мировых рынках и сделало их, соответственно, очень «негарантированными».

С подрывом доверия очень трудно справиться. Каждая страна пытается сейчас тем или иным способом обеспечить поставки на свой рынок. Есть примеры стран Залива, Саудовской Аравии, которая на песках производила пшеницу на достаточно дорогой нефти. Сейчас при дешевеющей нефти программы производства пшеницы внутри Саудовской Аравии практически свернуты. Теперь они арендуют большие массивы земли в других странах, в частности на Украине, и производят уже там. Китай активно этим занимается по всему миру, например в Африке и Таджикистане.

С середины XIX века таких откатов от принципов либеральной торговли было три, и сейчас происходит четвертый. Предыдущий опыт показывает, что длится такая волна около 10 лет. Раньше этого срока восстановить доверие на рынках очень сложно. Дохийский раунд скорее мертв, чем жив при таком подходе. (Дохийский раунд переговоров ВТО, девятый по счету, начался в 2001 году и с 2008 года находится в тупике из-за разногласий между протекционистами и сторонниками свободной торговли. Акцент был сделан на развивающихся странах, самым сложным вопросом стало сельское хозяйство, от субсидирования которого США и ЕС отказаться не готовы.) В этих условиях, конечно, ни о какой дальнейшей либерализации аграрных рынков говорить не приходится.

Второй аспект физической доступности продовольствия – это историческое заблуждение по поводу того, что еда – это то, что растет на поле. То, что растет на поле, давно уже не еда, а сельскохозяйственное сырье. Сегодня даже в развивающихся странах доля сельского хозяйства в конечной стоимости продовольствия очень низкая, значит, даже если есть самообеспечение по сельскохозяйственному сырью, это не гарантирует стабильных поставок. Можно привести пример Японии, которая многие годы стремилась быть самодостаточной по рису, а для того, чтобы обрушить и переработать этот рис, импортировала электроэнергию. То есть трудно сказать, в какой мере эта продовольственная безопасность достигается самообеспеченностью. Доля сельского хозяйства устойчиво сокращается в продовольственной стоимости даже развивающихся стран. Этот тренд достаточно долгий и устойчивый, возврат вряд ли возможен. Даже органическое сырье все равно проходит очень много стадий переработки, добавленная стоимость к сырью огромна.

Экономическая доступность продовольствия – это, конечно, функция доходов населения и равномерность распределения этих доходов. Понятно, что недоедание – это проблема бедных. И понятно, что внутренний спрос на продовольствие определяется не средним уровнем доходов, а уровнем доходов низших доходных страт населения, потому что рост доходов в высших стратах не транслируется в продовольственное потребление. Бедность превалирует по всему миру все-таки сельская, пока что концентрируется в сельских регионах. При этом исследования ФАО показывают, что до трети сельского населения является нетто-импортером продовольствия. То есть сельские бедные – это не те, которые могут сами себя прокормить, они тоже должны покупать и страдают от высоких цен на продовольствие.

Следующий аспект экономической доступности продовольствия: и рост производства сельскохозяйственной продукции, и рост эффективности и интенсивности производства не решают проблему, потому что все это приводит к высвобождению огромных масс сельского населения. Масса высвобожденного из сельского хозяйства населения перетекает в города, пополняя ряды городской бедноты.

Несколько лет назад мир перешел черту – 50% населения сейчас живет в городах. Все время продовольственную безопасность рассматривали в контексте сельской местности, но мы не обращали внимания на то, что сейчас растет проблема продовольственной безопасности в городах. Городское недоедание страшнее сельского. В сельской местности, если не война и не тотальная засуха, хоть что-то можно для себя вырастить. В городах, в трущобах бедное население порой лишено пропитания полностью. И эта проблема становится все более и более значимой на мировом уровне.

Следующая составляющая продовольственной безопасности – качество продовольствия, и это тоже проблема. Сегодня на всех континентах, за исключением Африки, процент людей с ожирением выше, чем процент голодающих. Проблема не только в том, чтобы накормить, но и в том, чтобы накормить качественно (ожирение – это, понятно, некачественное, неправильное питание).

Важный момент: с ростом индустриальной обработки еды мы столкнулись с распространением разных болезней. Раньше свинью откормили, вырастили, здесь же забили и здесь же съели на месте. Если свинья была заражена, то проблема оставалась локализованной. Сегодня в одном месте получили поросенка, в другом – откормили, в третьем – забили, в четвертом – переработали. В результате зараза разносится по всему миру. Кроме того, появилось очень много болезней, общих для животных и человека, это тоже огромная проблема.

Еще одна проблема, которой мы будем сейчас заниматься (Россия, кстати, выделяет деньги на ее решение), – это антимикробиологическая резистенция. Антибиотики, применяемые в животноводстве, потребляются человеком, и организм перестает на них реагировать.

Индекс продовольственной доступности, рассчитанный Economist Intelligence Unit по физической, экономической доступности и продовольственной безопасности

Таким образом, проблемы, которые включает в себя понятие продовольственной безопасности, – это и эффективность производства: мы не можем себе позволить производить тем способом, каким мы производили раньше. Увеличить на 60% производство на тех же ресурсах с теми же технологиями нельзя, у нас просто этих ресурсов нет. Если у вас нет всей развитой продовольственной инфраструктуры доведения этого продовольствия до населения, продовольственная цепь не работает, продовольственной безопасности нет, и вся эта продукция пропадает и не доходит до конечного потребителя.

Производство должно быть устойчивым, мы не можем производить сегодня, потратив все ресурсы и лишив их наших внуков. Один из элементов эффективности и устойчивости – это пищевые потери вдоль всей продовольственной цепи. Это одна из больших тем, которыми сегодня мир озабочен, ФАО этим активно занимается. Мне кажется, в России еще не очень осознали эту проблему. Потери и в производстве, и в переработке, и в потреблении приводят сегодня к тому, что в зависимости от различных видов продукции до трети продовольствия теряется. Это значит, что треть ресурсов, затраченных на их производство, просто выбрасывается в мусорную корзину. А еще грубее сказать – мы их отняли у наших внуков. ФАО сейчас ведет исследования по разным регионам, по разным продуктам, чтобы уточнить процент и причины потерь по разным продуктам и разным условиям производства, потому что, естественно, в зерне и в томатах эти цифры будут отличаться, и по разным регионам – тоже.

Помимо проблем безопасности и качества питания, важны социальные аспекты продовольственной безопасности – доходы, инклюзия производителей и потребителей. Мы плохо себе представляем, насколько сегодняшние продовольственные цепи выталкивают, не дают доступа к производству и сбыту эффективным производителям в продовольственной цепи. Когда приходят крупные многонациональные корпорации и вытесняют местных производителей, система становится неустойчивой. Система не может зависеть от одного крупного производителя: завтра он решил с рынка уйти – и все, рынка нет, цепи нет.

Мясное животноводство в Сергиево-Посадском районе получит новый импульс развити

Сергей Двойных в Минсельхозе рассказал об успешном опыте возглавляемого им предприятия

Сергей Двойных в Минсельхозе рассказал об успешном опыте возглавляемого им предприятия

Читать далее

Объём производства растительных кормов в России в феврале 2016 г. составил 89,1 тыс.тонн

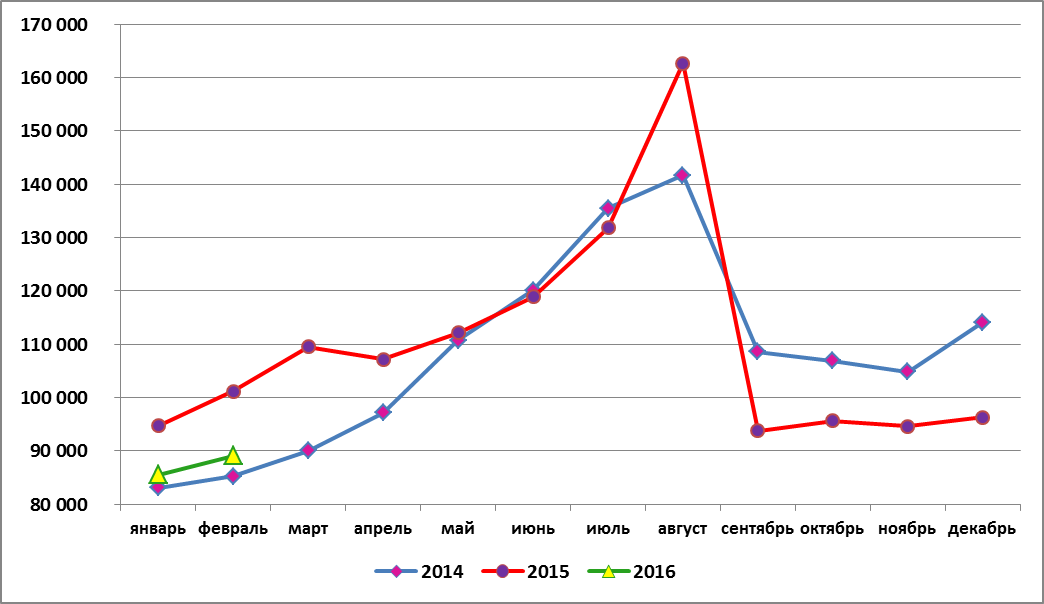

В феврале 2016 г. в России произведено 89,1 тыс.тонн растительных кормов — это на 4,1% больше, чем в предыдущем месяце, хотя и на 12,0% меньше, чем в феврале 2015 года.

В феврале 2016 г. в России произведено 89,1 тыс.тонн растительных кормов — это на 4,1% больше, чем в предыдущем месяце, хотя и на 12,0% меньше, чем в феврале 2015 года.

За 2 месяца 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года производство растительных кормов в стране уменьшилось на 10,9%.

За период с января 2014 г. минимальный объём производства растительных кормов в нашей стране зарегистрирован в январе 2014 г. — 83,1 тыс.тонн, обращает внимание SoyaNews; максимальным стал объём производства, достигнутый в августе 2015 г. — 162,6 тыс.тонн.

Производство кормов растительных, тонн

| 2014 | 2015 | 2016 | |

| январь | 83 061 | 94 714 | 85 541 |

| февраль | 85 206 | 101 193 | 89 075 |

| март | 89 999 | 109 526 | |

| апрель | 97 152 | 107 179 | |

| май | 110 749 | 112 108 | |

| июнь | 120 062 | 118 862 | |

| июль | 135 439 | 131 856 | |

| август | 141 616 | 162 627 | |

| сентябрь | 108 541 | 93 794 | |

| октябрь | 106 840 | 95 587 | |

| ноябрь | 104 800 | 94 611 | |

| декабрь | 114 131 | 96 308 | |

| всего | 1 297 596 | 1 318 365 | 174 616 |

* В январе 2014 г. и в январе 2015 г. цифры изменены Росстатом задним числом

* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, путём сложения месячных объёмов. Эта цифра не всегда совпадает с цифрой Росстата.

Согласно данным ЕМИСС, около 80% общего количества произведенных

растительных кормов обеспечивают три федеральных округа: около 35%

объёма приходится на Сибирский федеральный округ, около 29% — на

Центральный, и около 17% — на Южный федеральный округ.

Ингушетия будет поставлять мясо в Кострому

Ингушетия и Костромская область 10 апреля заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Ингушетия и Костромская область 10 апреля заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Читать далее

В Минсельхозе Амурской области отметили высокие показатели колхоза «Томичевский»

Высокие показатели колхоза «Томичевский» (находится в с. Низинное, входит в состав города Белогорска)) в развитии мясного скотоводства по итогам 2015 года отметили в Министерстве сельского хозяйства Амурской области.

Высокие показатели колхоза «Томичевский» (находится в с. Низинное, входит в состав города Белогорска)) в развитии мясного скотоводства по итогам 2015 года отметили в Министерстве сельского хозяйства Амурской области.

Читать далее

Израильские птицеводы недовольны снятием ограничений на импорт яиц

Израильские птицеводы крайне недовольны решением министра сельского хозяйства Ури Ариэля открыть внутренний рынок для импортных яиц. После того как минсельхоз в преддверии Песаха разрешил импортерам ввезти в страну десятки миллионов яиц, фермеры устроили массовую демонстрацию протеста.

Израильские птицеводы крайне недовольны решением министра сельского хозяйства Ури Ариэля открыть внутренний рынок для импортных яиц. После того как минсельхоз в преддверии Песаха разрешил импортерам ввезти в страну десятки миллионов яиц, фермеры устроили массовую демонстрацию протеста.

Читать далее

Группа «Черкизово» планирует собрать более 460 тысяч тонн зерновых

Группа «Черкизово» (LSE: CHE; MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции и комбикормов, объявляет о начале посевной кампании 2016 года.

Группа «Черкизово» (LSE: CHE; MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции и комбикормов, объявляет о начале посевной кампании 2016 года.

Читать далее

Во Владимирской области запустят два новых животноводческих комплекса

В 2016 году во Владимирской области построят два новых животноводческих комплекса.

В 2016 году во Владимирской области построят два новых животноводческих комплекса.

Читать далее

Руководитель управления ветеринарии Воронежской области Сергей Капустин об эпизоотической обстановке в регионе

Руководитель управления ветеринарии Воронежской области Сергей Капустин рассказал об эпизоотической обстановке в Воронежской области, об итогах работы управления в 2015 году и планах на 2016-й.

Руководитель управления ветеринарии Воронежской области Сергей Капустин рассказал об эпизоотической обстановке в Воронежской области, об итогах работы управления в 2015 году и планах на 2016-й.

— Какие основные задачи стояли перед управлением в 2015 году?

— Одна из главных постоянных наших задач – обеспечение эпизоотического благополучия животноводства области. Мы считаем, что лучше предупредить вспышки инфекционных болезней животных, чем потом бороться с ними.

В 2015 году мы провели больше 5 млн вакцинаций, почти 500 тыс. лечебно-профилактических обработок, 670 тыс. лабораторно-диагностических исследований животных. В результате удалось сохранить благополучие по особо опасным и карантинным болезням животных – сибирской язве, туберкулезу, лептоспирозу, эмкару, парагриппу-3, пастерелезу, болезни Ауески, гиподерматозу, гриппу птиц. Для обеспечения безопасности животноводческой продукции специалисты государственной ветеринарной службы проводят ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животноводства – в 2015 году всего было проведено более 46 млн экспертиз. Результат этих проверок, к примеру, – термическое обезвреживание более 7,3 тыс. т мяса и утилизация еще 1,1 тыс. т.

Другое направление работы – осуществление регионального государственного ветеринарного надзора. За 2015 год наши инспекторы составили почти 600 протоколов об административных нарушениях, общая сумма постановлений о наложении штрафов превысила 3,8 млн руб. Но мы не гонимся за суммами штрафов. К сожалению, далеко не на всех животноводческих и других поднадзорных объектах в полном объеме выполняются требования ветеринарного законодательства. И со многими хозяйствующими субъектами по-другому просто не получается строить работу. А ведь это в первую очередь нужно им самим. Экономические потери, понесенные владельцами животных в случае вспышек эпизоотии, на порядок больше тех средств, которые необходимо вложить в инфраструктуру, обеспечивающую безопасность животноводческих объектов, – в строительство и функционирование дезинфекционных барьеров, санпропускников, ограждений и так далее.

— Как оцените эпизоотическую обстановку в Воронежской области в 2015 году? Каковы основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться, и как они были решены?

— Воронежская область является стационарно неблагополучной территорией по бешенству. Дикие и бродячие животные – основной разносчик вируса бешенства в природе, но они вовлекают в эпизоотический процесс и домашних животных. В 2015 году в области было больше 100 неблагополучных населенных пунктов по бешенству. Меры, конечно, принимаются – ежегодно проводится поголовная иммунизация сельскохозяйственных животных, собак и кошек, а также раскладка вакцины в дикой фауне. За 2015 год было вакцинировано против бешенства более 750 тыс. восприимчивых животных. Продолжаем мы работу и по регулированию численности безнадзорных животных. Кроме бешенства, в прошлом году были зарегистрированы очаги заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота в Семилукском районе и африканской чумой свиней в Нижнедевицком.

С одной стороны, оперативные меры по локализации и ликвидации очагов позволили не допустить дальнейшего заражения людей и животных. С другой, угроза возникновения особо опасных болезней все равно сохраняется: по ряду природно-очаговых инфекций (сибирская язва, бешенство, лептоспироз) область стационарно неблагополучна, а по некоторым другим (туберкулез, бруцеллез, бешенство, африканская и классическая чума) соседствует с неблагополучными регионами. Отрицательную роль играет и проходящая через регион федеральная трасса М-4 «Дон»: южные регионы страны неблагополучны по целому ряду заболеваний.

Основной причиной распространения массовых инфекций становится человеческий фактор. Это нарушения ветеринарного законодательства при перемещении животных, продукции животноводства и кормов, отсутствие учета поголовья, невыполнение владельцами хозяйств мероприятий при ликвидации очагов инфекции. Мы ведем разъяснительную работу, и она приносит плоды, но ее надо продолжать. Еще один крайне проблемный вопрос – недостаточный контроль за перемещением поголовья животных, в том числе свиней, и отсутствие обязательной регистрации скота в ЛПХ и нормативов его содержания.

— Какие мероприятия запланированы в 2016 году в рамках борьбы с распространением вируса АЧС?

— Наша область довольно долго оставалась благополучной по АЧС, даже в окружении неблагополучных регионов. Первые очаги по АЧС были зарегистрированы в 2011 году в Острогожском районе, в 2013 году – на территории Богучарского, Верхнемамонского, Калачеевского и Петропавловского районов, в 2014 году – в Аннинском и Нижнедевицком. Все установленные законом меры мы принимали, но никто не может дать гарантий, что подобное не повторится. В нынешнем году мы планируем продолжить работу по предупреждению несанкционированных перевозок свиноводческой продукции, мониторингу популяции домашних свиней и диких кабанов. В 2015 году мы исследовали 52 тыс. проб от домашних свиней, 620 – от диких кабанов. Также мы совместно с региональным департаментом аграрной политики продолжаем убеждать людей переходить на альтернативные виды животноводства, тем более что господдержка по этому направлению достаточно существенна.

— С 1 января вступил в силу новый техрегламент Таможенного союза, согласно которому вводятся ограничения по использованию сырья от больных лейкозом коров. Какова ситуация с заболеваемостью лейкозом в Воронежской области и насколько сильно она может сказаться на производстве сырого молока в регионе?

— Действительно, регламенты Таможенного союза предусматривают ряд требований к сырому молоку, полученному от крупного и мелкого рогатого скота, и сырым сливкам. К обращению в рамках Таможенного союза допускаются лишь сырое молоко и сырые сливки, полученные от здоровых животных из хозяйств. И проблема профилактики лейкоза сейчас актуальна для всех регионов страны, несмотря на снижение инфицированности за последнее десятилетие. Впрочем, в Воронежской области сейчас лишь 16 неблагополучных по лейкозу населенных пунктов, в них инфицированное поголовье постепенно выводится и заменяется на здоровое.

— Какие дополнительные задачи стоят перед управлением в 2016 году?

— В первую очередь, это подготовка и планомерный переход на выдачу ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде. В 2015 году, например, уже было оформлено более 40 тыс. электронных ветеринарных документов. Также мы будем оказывать хозяйствам помощь в воспроизводстве стада.